di Helga Cassol*, Anna Maria Mastrangelo, Sabrina Locatelli, Carlotta Balconi, Nicola Pecchioni, Chiara Lanzanova – CREA Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Bergamo.

*e-mail: helga.cassol@crea.gov.it

Il mais (Zea mays subsp. mays) è una delle colture agricole più importanti a livello mondiale. Nonostante il calo di superfici destinate al mais, il Nord Italia è una delle aree chiave per la coltivazione di questo cereale in Europa, con una produzione di granella di oltre 5,3 milioni di tonnellate (dato ISTAT relativo al 2023).

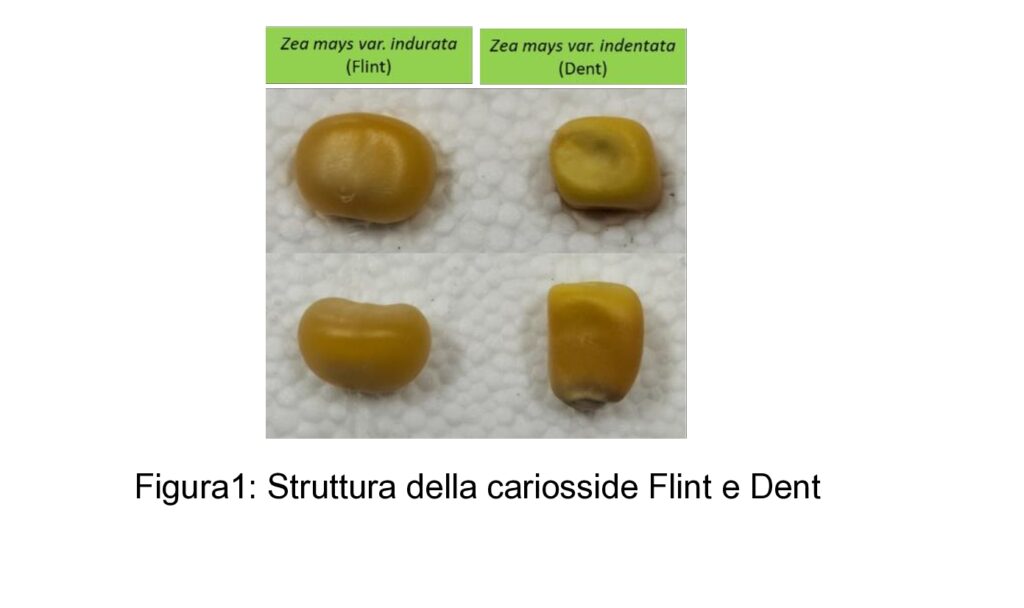

A livello storico, dopo la prima introduzione del materiale genetico dai Caraibi, la coltivazione del mais venne incentivata attraverso la diffusione delle varietà che meglio si adattavano alle condizioni ambientali europee, soprattutto ai fotoperiodi più lunghi. Successivamente, gli agricoltori hanno sviluppato nuove varietà incrociando diversi ecotipi, che gradualmente si sono adattati a specifiche condizioni ambientali. Alla fine del XVIII secolo, in molte regioni del Nord Italia il mais raggiunse un livello di produzione molto simile a quello del frumento. Fino alla prima metà del secolo scorso, in queste zone la produzione di mais avveniva per semplice impollinazione libera ad opera di vento e insetti. Con le scoperte legate al fenomeno di inbreeding e dell’eterosi a inizio ‘900, le varietà di mais sino a quel tempo coltivate a impollinazione libera furono gradualmente sostituite da ibridi, che giocarono un ruolo importante nell’aumento della resa in granella sin dalla fine del 1930. Per evitare l’estinzione delle varietà autoctone e la perdita del prezioso germoplasma, venne effettuata nel 1949-1950 dagli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura un’indagine sulle varietà di mais diffuse in Italia. Nel 1954, i ricercatori della Stazione Sperimentale per la Maiscoltura di Bergamo, il cui direttore era Luigi Fenaroli, sotto l’egida del Ministero italiano dell’Agricoltura, avviarono un’acquisizione sistematica del germoplasma di mais italiano prelevando e conservando ex-situ campioni di diverse popolazioni, al tempo coltivate in tutte le regioni, al fine di sottoporli a processi di riproduzione e classificazione. Il materiale raccolto apparteneva a due gruppi: Zea mays var. indentata (Dent) e Z. mays var. indurata (Flint). Le principali differenze tra loro si osservano a livello della morfologia e dell’anatomia della cariosside. I genotipi di mais di tipologia indurata sono caratterizzati da una consistenza dell’endosperma vitreo con semi rotondi e grandi, in cui si osserva lo spesso strato di endosperma duro sulla corona (Figura 1- struttura cariosside flint), mentre i genotipi di mais di tipologia indentata hanno per lo più endosperma morbido e sottile con lo strato di endosperma duro solo sulla faccia dorsale del seme, che provoca la tipica depressione all’interno della faccia distale (Figura 1 struttura cariosside Dent).

Studiare l’entità della diversità genetica delle collezioni di germoplasma è di fondamentale importanza per comprendere il loro potenziale impiego nei programmi di miglioramento. Inoltre, costituisce la base per studi di associazione genetica con l’obiettivo di comprendere la complessa architettura dei caratteri quantitativi di rilevanza agronomica, tra cui la resistenza a stress biotici e abiotici. Tuttavia, finora, il germoplasma di mais italiano è stato solo parzialmente caratterizzato da un punto di vista genotipico, pertanto la sua diversità genetica rimane in gran parte inesplorata. Le tecnologie di genotipizzazione sono notevolmente migliorate negli ultimi anni grazie allo sviluppo di procedure di sequenziamento di nuova generazione (NGS), che consentono un elevato rendimento e analisi relativamente economiche e rapide di grandi collezioni di genotipi.

A tal fine, dalla banca del germoplasma della sede del CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Bergamo, che conserva in purezza centinaia di accessioni di mais derivate da varietà tradizionali di mais italiano e da linee di miglioramento genetico avanzato (linee élite), è stato selezionato un sottogruppo di 360 linee inbred omozigoti che sono state sottoposte a caratterizzazione genotipica in modo da poter analizzare la loro diversità genetica.

Studiare la struttura genetica di una popolazione è importante per comprendere meglio le relazioni esistenti tra le linee considerate e permette di stabilire eventuali rapporti di parentela; nel caso esista già una classificazione su base morfologica o su dati storici, permette di verificare la solidità della classificazione. Il materiale della collezione del CREA di Bergamo si adatta a tale scopo poiché la diversa origine dei materiali e la loro morfologia differenziale permettono classificazioni che sono state solo parzialmente confermate dai dati genetici ottenuti tramite sequenziamento.

Inoltre, conoscere i rapporti di parentela tra le linee italiane può aiutarci a comprendere il processo di domesticazione della pianta di mais; dal suo approdo nel Nord Italia, le linee tradizionali hanno mantenuto una certa distanza dagli ibridi commerciali, caratterizzati da struttura della cariosside semi dent e da alta produttività oltre che da una destinazione prettamente zootecnica. Questa tipologia di studio può dunque dirci molto sul percorso che il mais ha compiuto nella sua storia per arrivare ad essere la pianta che oggi conosciamo.

I risultati di questa indagine sono stati resi noti nell’articolo pubblicato sulla rivista “Plants” (Mastrangelo et al., 2024) e mostrano la struttura genetica del gruppo di 360 linee italiane selezionate.

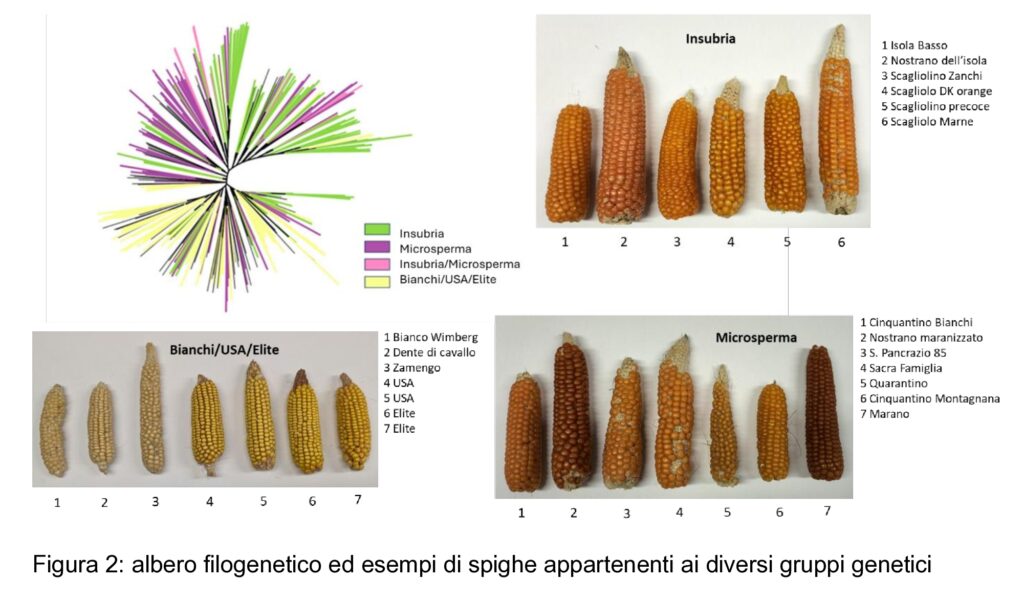

In base ai risultati genotipici ottenuti è stato costruito un albero filogenetico nel quale le linee inbred oggetto di studio sono state suddivise in quattro diversi gruppi (Figura 2):

1) 106 linee inbred sono state assegnate al gruppo “Insubria” contente materiale derivante da adattamento convergente all’agrosistema localizzato nella pianura dell’Italia Insubrico-Euganea, dove il mais ha trovato un habitat preferenziale. Questa classe comprende linee derivanti da varietà di tipologia “Nostrano dell’Isola”, un gruppo di varietà autoctone ampiamente coltivato in molte province d’Italia e originario della regione subalpina della provincia di Bergamo, e altre linee di diverso tipo come “Isola Basso”, “Scagliolo” e “Scagliolino”, “Pignoletto” e “Rostrato”.

2) “Microsperma”, che comprende varietà autoctone caratterizzate da spighe subcilindriche, semi piccoli e molto duri, piante di medie dimensioni adatte per la semina in tarda primavera o inizio estate. Settanta linee appartengono a questo gruppo e comprendono linee derivate dalle varietà autoctone “Marano”, “Nostrano dell’Isola maranizzato”, “Cinquantino”, ‘Sacra Famiglia’ e ‘San Pancrazio’.

3) 15 linee sono derivate da un incrocio tra un “Insubrian” e un “Microsperma” e appartengono a questo gruppo i “Nostrani maranizzati”.

4) L’ultimo gruppo, molto eterogeneo, comprende: 23 linee “èlite” sviluppate tra il 2000 e il 2012 nel corso dei programmi di miglioramento genetico condotti presso il CREA – Centro Ricerche sulle Colture Cereali e Industriali del Bergamo, 23 genotipi “White” a seme bianco derivanti da varietà tipo “Bianco Perla”, “Bianco Mogliano”, “Bianco Oderzo”, “Dente di Cavallo”, “Bianco Piave tipo Scagliolo” e, infine, 45 linee inbred “USA” provenienti da programmi di miglioramento statunitensi.

Il fatto che la maggior parte delle linee della nostra collezione siano di origine italiana restringe la base genetica rispetto ad altre collezioni precedentemente descritte in letteratura, composte da linee provenienti da diversi Paesi, come quella descritta nel 2017 dai ricercatori francesi coordinati da Brigitte Gouesnard.

Tuttavia la variazione genetica osservata nella collezione italiana risulta significativa per l’avanzamento delle conoscenze nel settore, e le informazioni acquisite in questo lavoro rappresentano un importante strumento per la futura identificazione e per lo studio dei geni associati a tratti agronomicamente rilevanti come, ad esempio, geni di resistenza a stress biotici o abiotici.

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ringraziare Andrea Bossi, Mirko Carrara e Stefania Mascheroni, colleghi di CREA-CI Bergamo, per aver contribuito all’ottenimento dei risultati elaborati in questo articolo, mediante l’attività in campo.

Bibliografia

Mastrangelo, A.M.; Hartings, H.; Lanzanova, C.; Balconi, C.; Locatelli, S.; Cassol, H.; Valoti, P.; Petruzzino, G.; Pecchioni, N. Genetic Diversity within a Collection of Italian Maize Inbred Lines: A Resource for Maize Genomics and Breeding. Plants 2024, 13, 336. https://doi.org/10.3390/plants13030336

Gouesnard, B.; Negro, S.; Laffray, A.; Glaubitz, J.; Melchinger, A.; Revilla, P.; Moreno-Gonzalez, J.; Madur, D.; Combes, V.; Tollon-Cordet, C.; et al. Genotyping-by-sequencing highlights original diversity patterns within a European collection of 1191 maize flint lines, as compared to the maize USDA genebank. Theor. Appl. Genet. 2017, 130, 2165–2189.